建築を創作するというプロセスを考える

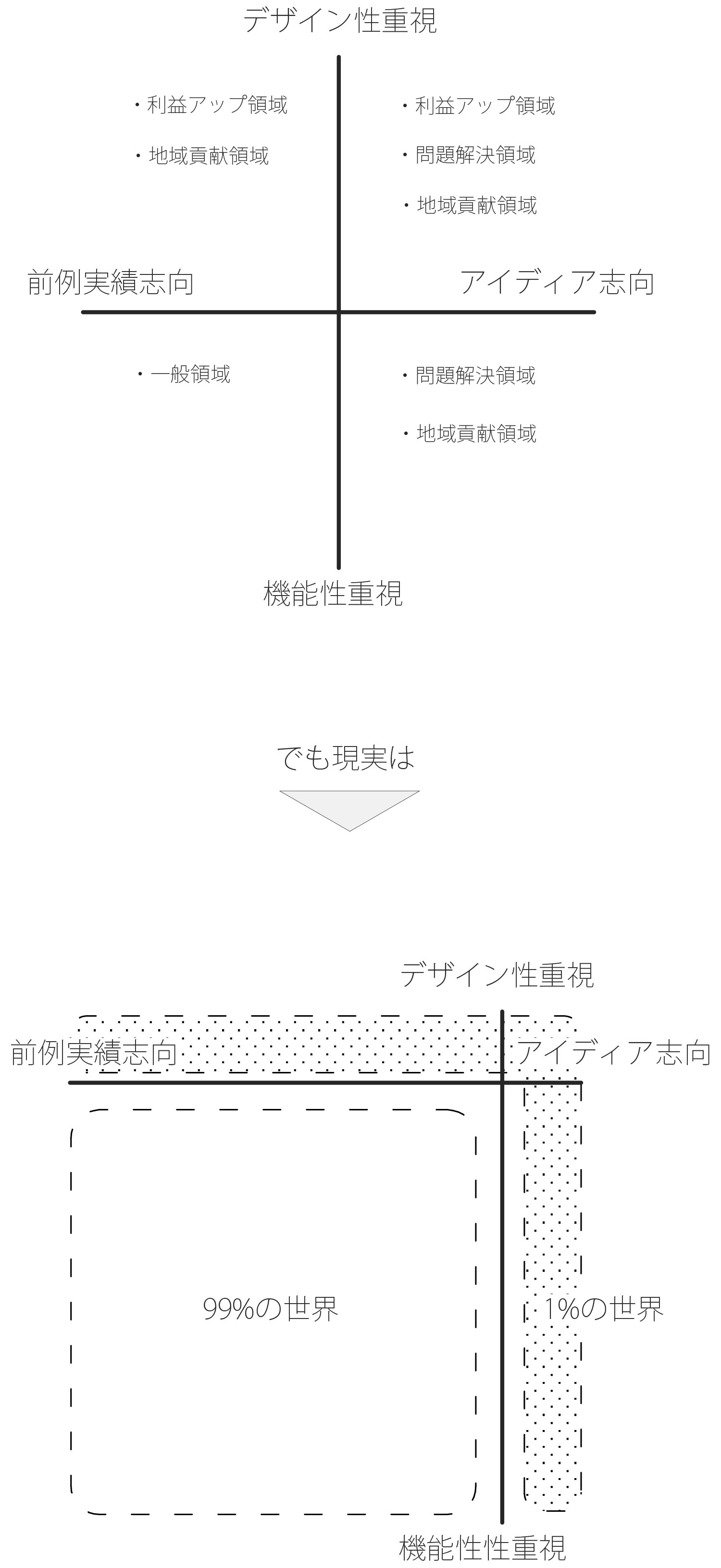

一般に建築を創作するときは、下記のようなマトリックスを思い浮かべながら、ものづくりをしていると思われます。尚、この時ニーズ・ウォンツがあるため、答えは毎回違うものになるということも忘れてはならないと思います。

たぶん、この事実は、ほとんどの方が驚かないと思います。そりゃそうだろという声が帰ってきそうで怖いのですが・・・。一応説明しますと、今このページを観ている部屋から外に出て、周りを見渡してください。恐らく、個人的でも良いのですが、この建物は残してほしいっ!ていう建築は、ほぼないと思います。勿論、これはいいっていうものもあるのは事実です。問題は、比率です。海外と比べても低い数字だと思うのですが、理由は奇跡的な高度成長期というものがあったためだと思います。つまり、作れば売れる。売れればまた作れる。ということが今までは無限に繰り返せた結果、別に損してまでデザインにこだわったり、せこせこアイディアを入れなくても誰かが良くしてくれるだろう、とほったらかしだったからと思います。結果、世界有数の素晴らしい国となったのですが、ここから先はどうなるのだろうというのが正直なところです。経済は平行線かちょい下がり。人口は減少しながら高齢化。これにつられて過疎化や晩婚化。フランス人の経済学者が言うところの格差の拡大。などなどなんとなく笑えない右肩下がりの感じ・・・でもっ!、未来は明るい!!というのが私の持論。理由は明快。人類は有史上どんな困難な状況下でもそれを乗り越え発展してきたのだから。たぶん、DNAにそうしろって刻まれているのでしょう。

というようなことをボーッと考えると、やはり社会に貢献し、街を良くしていくためには、デザインやアイディアというものがこれからは本当に必要になると思うのです。本来は社会全体がこのベクトルに向くと良いのですが、なんせ今の社会はこの99%の世界にどっぷり浸かってしまい、ラクして作ることが染み着いているので、分かっていても社会全体は、なかなか変わらないかと思います。でも、この1%の世界の比率を増やさないと、ホント右肩下がりの世界に突入するしかないと思います。では、どうやってこの1%の世界の比率を増やせるのか?それは、今までこの1%の世界にこだわってきた人だと思います。つまり、長い年月をかけ培ってきた知識と経験が必要だということです。こんな1%の世界への「明確な思い」を持っているのは思育縁澄だけではありませんが、まさに思育縁澄が選択項の一つであるという自負を持っています。